🌖2022年11月12日の月と月の和名

こんばんは!

今日もまた月が移動していて、ベランダ&公園からは見えず・・・

少し高いところに上りまして撮影しました📱

今日の月は、色が濃い?ような気がしました。

まだ低い位置にあるからかもしれないですね。

撮影時間は20:00頃です。

さて、今日の月にちなんだものは・・・

月の和名です。

はい、とっても良い記事ありましたよ♪

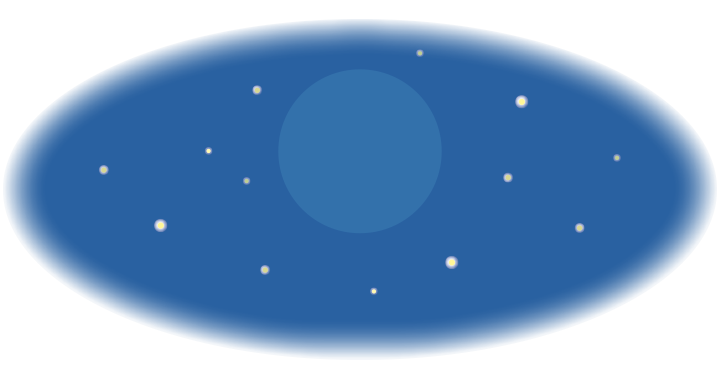

1日目の月【新月】

太陽の方角にあるので見られない月

この1日目の月を日本では「朔月」とも呼んでいます。「朔」は「はじめ」という意味で、月の満ち欠けがここから始まるよ、ということ。実際には昼間の太陽の方角に月が出ているので、地球からは見られません。

2日目の月【二日月】

新月の翌日、太陽がしずんだ後、西の空の低いところを探してみましょう。糸のように細い月が見つかります。この月は「二日月」と呼ばれ、秋には20分くらい、他の季節でも1時間くらいで、しずんで見えなくなってしまいます。

3日目の月【三日月】

願いをかなえてくれる月

3日目の月「三日月」は、太陽がしずむころ、西の低い空に見つかります。でも、ビルや山があると、それにさえぎられて、なかなか見ることができません。だから、見つけられたら幸運があると考えられてきました。戦国時代の武将は兜に三日月をつけて必勝を願ったり、学校や会社のマーク、国旗に使われたりしています。

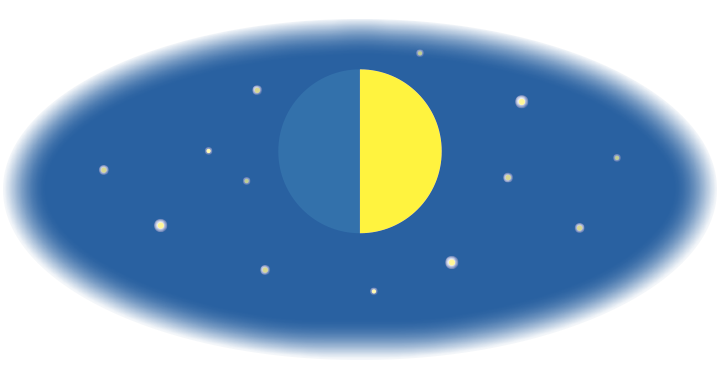

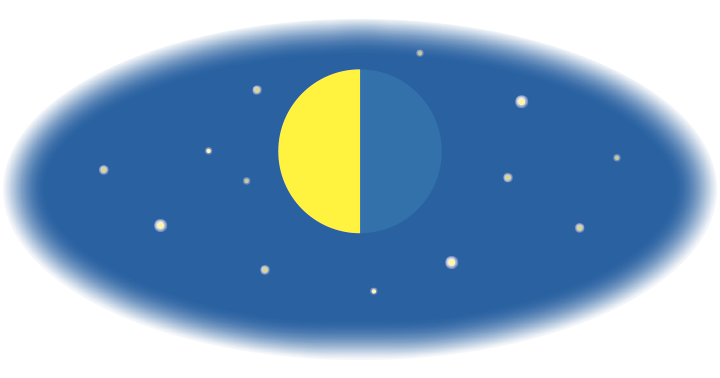

7日目の月【上弦の月】

弓の形に似ている月

この月は、満月を縦に半分に切った形をしています。太陽の光が右半分を照らしているので地球から見ると半円に見えるわけですね。弓の形に似ているところから「弓張月」とも呼ばれています。「上弦」というのは、夜中に西の空にしずむときにカーブしている方が下になり、弓の弦が上にあることをいいます。

13日目の月【十三夜】

満月まであと少しの月

13日目の月「十三夜」は、満月に次いで美しいとされている月です。古くから豆や栗をお供えしてお月見が行われてきました。これから満ちていく様子が縁起の良い月として親しまれてきたわけですね。

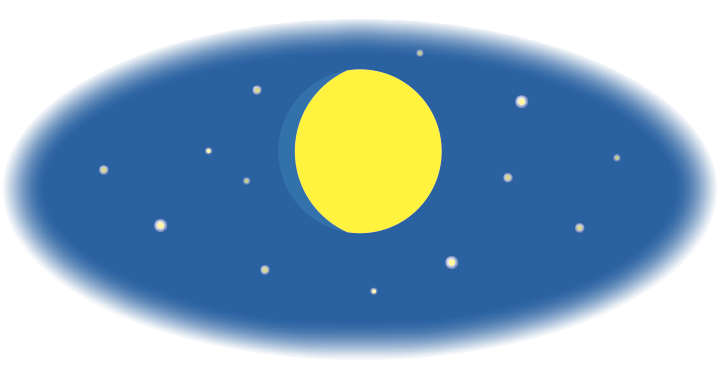

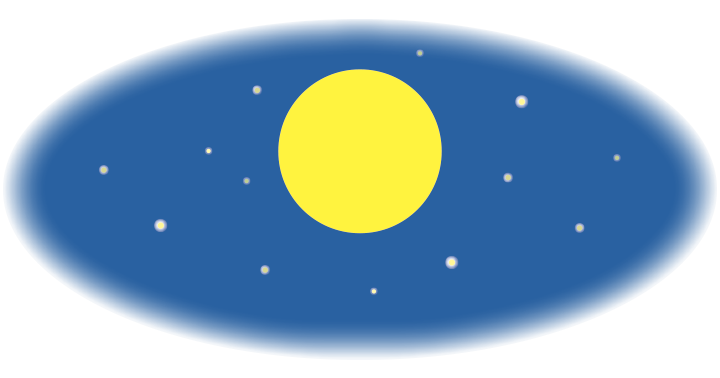

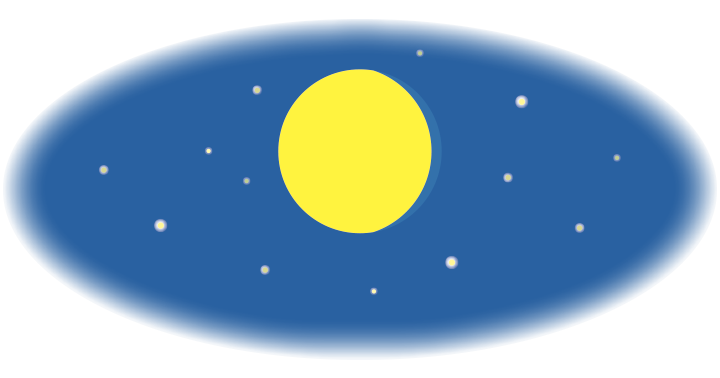

15日目の月【満月】

ひときわ輝いている月

もっとも丸い状態になるのが15日目の月「満月」です。月と太陽をむすぶ線上に地球が位置し、太陽の光が月全体を照らしているので他の形の月とは明るさもちがいます。また、満月だけは一晩中見ることができるのも大きな特徴です。この日の月は「十五夜」とも呼ばれています。

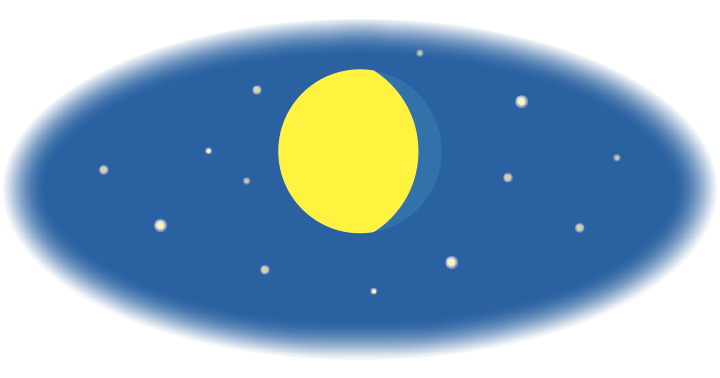

16日目の月【十六夜】

17日目の月【立待月】

月の出が十五夜より少しおそくなっているのを「月がはずかしがっている」と見立てたのが「十六夜」です。その次の17日目の月の出はさらにおそく、外に立って待っていたことから「立待月」と呼ばれています。どちらも新月に向かって、少しずつ欠けていく月となります。

18日目の月【居待月】

19日目の月【寝待月】

満月を境に月の出が次第におそくなるため、18日目の月は座って待つことから「居待月」と呼ばれています。19日目の月はさらに月の出がおそくなるため、寝て待つことから「寝待月」と呼ばれるようになりました。これらの月は、夜が明けるまで輝いており、太陽がのぼる前まで西の空で白くすきとおったように見えます。

23日目の月【下弦の月】

おそい時間にあらわれる月

上弦の月とはまったく反対で、同じ半月でも左側半分が輝いて見えるのが「下弦の月」です。この月は弓張月のひとつで、弓の弦を下にした形でしずみますが、だいたい夜中の12時前後にのぼるので、観察するためにはおそくまで起きていないと見られません。

26日目の月【二十六夜月】

三日月とは逆を向いた月

26日目の月は、夜中の1時から3時の間にのぼり、夜が明けるころに空で白く輝きます。三日月とは逆を向いており、うかんでいる場所も西ではなく東です。

28、29日目の月【明けの三日月】

満ち欠けひとめぐりの月

月は約29.5日で、また新月になります。実際に私たちが見られるのは28、29日目の月まで。季節により地球と月の動きにずれがあるため、最後の月が見られる日にちがいがあります。この月は、明け方に輝いて見えるので「明けの三日月」と呼ばれています。

今日は、、、たぶん、、、寝待月ですね😊

なるほど、満月以降は月が恥ずかしがってなかなか現れないんですね!

恥ずかしがるなんて・・・・かわいいやつぅ(*ノωノ)♡

でも、和名って素敵ですね!響きが美しいと言うか、

そういう感性が和な感じで、良いですね。

今日も勉強になったよ!ありがとうMOOOOOOOOOOOOON🌖